令和7年(2025年)9月、ご祭神の「二上神」が、かつてお鎮まりになられていた二上山から古城跡へ遷座されてより150年の節目を迎えました。

神山との古来の地縁を繋ぎ、さらなる御神威の発揚につとめるため、同年9月13日~17日の5日間に亘り、10年に1度の式年大祭をご崇敬の皆様のお力添えのもと、賑々しく執り行いました。

御遷座150年祭 - 神人一和 -

令和7年の式年大祭では、約50年ぶりの御社殿屋根葺き替えに伴う4月の「本殿遷座祭」「奉幣祭」と、10年に1度の9月の「御神幸」の厳修に努めて、御神威の更新を仰ぎ、より一層の御神力をいただく大祭と致しました。

[令和7年に斎行した主な祭典行事]

4月22日(火)

本殿遷座祭 [令和6年9月 仮殿遷座祭]

4月23日(水)

奉幣祭

6月30日(月)~随時

玉石持ち行事

9月13日(土)

神賑奉納行事(稚児社参 等)

9月14日(日)・15日(月・敬老の日)

御神幸

9月16日(火)

式年大祭

本殿遷座祭

奉幣祭

御神幸

記念事業

御遷座150年の節目にあたり、下記の事業を実施致しました。

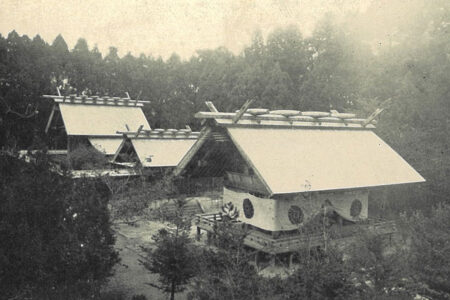

本殿以下御社殿の銅板屋根の葺き替え修復工事

長年、直射日光と雨雪に晒された社殿屋根には、損傷が確認でき、速やかな修復が必要となっておりました。神殿が輝きを取り戻したことで、御神威の更新を仰ぎ、より一層の御神徳をいただく契機となりました。

特別奉納「神殿屋根銅板」について

「願意(お願い事)・記念銘」と「芳名(お名前)」をご自身で銅板内にお書きいただけ、神様のお側近くで、末永くご守護いただけます。ぜひ、この機会に御奉納下さいますようご案内致します。

一、受 付 お守り授与所

一、銅板奉納 一枚 1,000円 [ 枚数は随意 ]

葺き替え前後の銅板(部分)

「御鳳輦」新造

我が街「高岡」の地名にも由来する〝鳳凰〟を屋根にいただく「鳳輦」は、古来、天子が行幸に際して乗御され、神輿の原型ともされます。神山・二神山麓の元宮への御神幸の儀がより意義深く、盛儀となるよう新造致しました。

神苑整備事業

四季の美しさと共に、国指定史跡「高岡城跡」の魅力を伝えるガイダンスエリアとしての機能をもつ「神苑」を整備し、末永く愛され、親しまれる「古御城・射水神社」を目指します。

教化活動の展開と整備

悠久の歴史を紡ぎ、次代へと確実に継承する為、更なる神事の考証と共に、四季の祭事を展開する中で、幅広い世代の方々にとってお参りのし易い環境を整備して行きます。

記念誌の発刊

神社の歩みを、今昔の写真と共に記します。

「倭舞」の調査研究

明治の御遷座に併せ、春日大社より相伝された歌舞について調査研究を行います。

以上、事業の達成のため、大変多くのご崇敬の皆様方より赤誠を賜りましたこと、誠に有り難く、深く感謝申し上げます。